平面剖面施工图手绘软件如何实现高效设计与精准表达

在建筑、结构、给排水、暖通空调等工程设计领域,施工图是连接设计意图与实际建造的关键桥梁。传统的手工绘图方式不仅效率低下,而且容易出错,难以满足现代工程项目对精度和协作的需求。随着计算机辅助设计(CAD)技术的成熟,越来越多的设计人员开始转向数字化工具,尤其是针对平面剖面施工图手绘软件的开发与应用,正成为提升设计效率、保障图纸质量的重要趋势。

为什么需要专门的平面剖面施工图手绘软件?

在传统CAD软件中,如AutoCAD或Revit,虽然具备强大的绘图功能,但其通用性也带来了一些问题:一是操作复杂,初学者上手困难;二是缺乏针对施工图绘制的专业逻辑支持,比如剖面线自动识别、标注自动化、材料符号标准化等;三是无法满足特定行业(如建筑施工、市政工程)对“手绘感”和“快速表达”的需求——这正是“手绘软件”存在的价值。

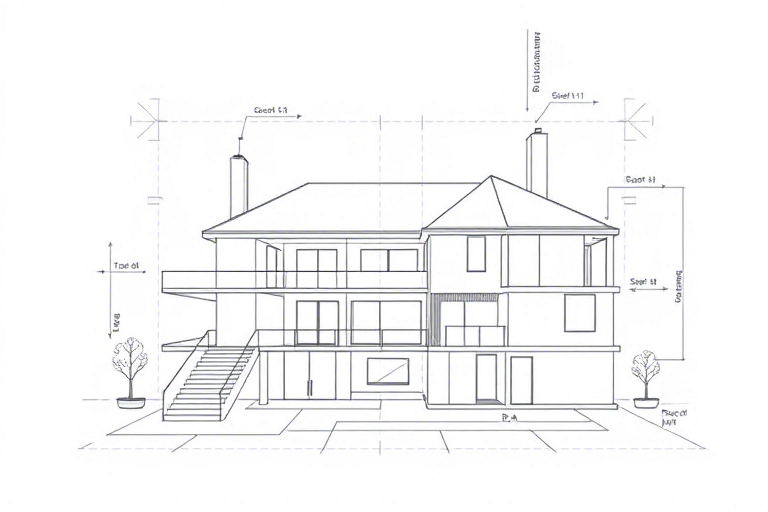

平面剖面施工图手绘软件的核心目标是:让设计师能够像用铅笔在纸上一样自然地绘制图形,同时系统自动完成复杂的计算、标注和标准规范匹配,从而兼顾“手绘的直观性”与“数字的准确性”。这种工具特别适合用于方案阶段快速表达、现场修改、多专业协同校审等场景。

关键技术实现路径

1. 手势识别与智能绘图引擎

这是软件的基础能力。通过引入手势识别技术(如触控屏或鼠标轨迹分析),系统可以将用户绘制的线条转化为精确的几何图形(直线、圆弧、多段线等)。例如,当用户画一条倾斜线时,软件能自动判断是否为墙体、梁或柱,并赋予相应的图层属性和构件类型。

更进一步,结合AI模型训练,可实现“草图转标准图”功能。比如,用户随手勾勒一个房间轮廓,软件自动识别为矩形并填充室内空间颜色,同时生成对应的尺寸标注和文字说明,极大提升前期构思效率。

2. 剖面自动生成与联动更新机制

平面图与剖面图之间的关系是施工图中最核心的逻辑之一。传统做法中,设计师需手动从平面图提取剖切位置,再单独绘制剖面,极易出现信息不一致的问题。

先进的平面剖面施工图手绘软件内置剖面生成模块,允许用户在平面上定义剖切线后,系统自动根据建筑构件(墙、楼板、梁、门窗等)的高度和材质,生成剖面视图,并实时同步变化。若某处墙体被移动或删除,剖面图也会随之动态更新,确保全图一致性。

3. 标准化图库与符号自动填充

施工图涉及大量标准化符号(如钢筋编号、管道流向、设备图标等)。软件应集成国家或行业标准图库(如GB/T 50001-2017《房屋建筑制图统一标准》),支持一键插入常用构件符号,并自动适配当前比例和图层设置。

此外,可加入“智能推荐”功能:当用户绘制到某个区域时,系统根据上下文提示可能使用的符号(如在楼梯附近推荐扶手符号,在卫生间推荐洁具符号),减少重复劳动。

4. 多专业协同与数据互通

现代工程项目往往涉及多个专业(建筑、结构、机电)。优秀的平面剖面施工图手绘软件应具备良好的开放性和兼容性,支持导入IFC格式文件或与其他BIM平台对接,实现跨专业数据共享。

例如,结构工程师可在软件中直接调用建筑平面图中的墙位信息进行荷载分析,而暖通工程师则能基于同一平面图快速布置风管走向,避免因图纸版本混乱导致的返工。

典型应用场景举例

场景一:建筑设计初期快速建模

建筑师在概念设计阶段,常需快速表达空间布局和流线关系。此时使用该类软件,只需几笔勾勒即可生成初步平面图,再通过简单拖拽添加剖面,就能形成一套完整的视觉表达方案。相比传统CAD,节省约60%的时间。

场景二:施工现场即时修改

在现场发现图纸与实际情况不符时,技术人员可通过平板电脑上的手绘软件直接标注修改内容,如调整门窗位置、增加检修口等。这些修改会立即反映在电子版图纸中,并可上传至云端供项目组成员查看,极大提升沟通效率。

场景三:教学与培训用途

高校土木工程、建筑学专业可利用此类软件作为教学工具,帮助学生理解施工图绘制流程,掌握剖面与平面的关系,同时培养“从草图到标准图”的转化思维。

未来发展趋势

随着人工智能、云计算和移动端技术的发展,平面剖面施工图手绘软件将进一步向智能化、移动化和云端协同方向演进:

- AI驱动的语义理解:未来软件不仅能识别图形,还能理解用户的意图(如“我想做一个厨房剖面”),自动生成符合规范的剖面内容。

- AR/VR增强可视化:结合增强现实技术,设计师可在真实环境中叠加虚拟图纸,直观查看施工细节。

- 云协作平台整合:所有图纸存储于云端,支持多人在线编辑、批注、版本控制,真正实现“随时随地开工”。

结语

从手工绘图到数字手绘,再到AI赋能的智能绘图,平面剖面施工图手绘软件正在重塑工程设计的工作模式。它不仅是工具升级,更是设计理念的革新——让设计回归本质:更快、更准、更贴近实际需求。对于从业者而言,掌握这类软件将成为新时代工程人的必备技能。