软件安装属于工程施工吗?揭秘信息化项目中的工程边界与责任划分

在现代工程项目管理中,随着信息技术的迅猛发展,软件系统已从辅助工具演变为核心组成部分。无论是建筑行业的BIM(建筑信息模型)管理系统、制造业的MES(制造执行系统),还是能源领域的SCADA(数据采集与监控系统),软件的部署与运行直接关系到整个项目的成败。然而,一个长期存在且常被忽视的问题是:软件安装是否属于工程施工范畴?这一问题不仅关乎责任归属,更直接影响合同条款、验收标准、风险分担以及后期运维管理。

一、软件安装的本质属性:技术集成而非传统施工

从定义上看,工程施工通常指通过人力、机械设备和材料对物理空间进行改造的过程,例如土建施工、设备安装、管线铺设等。而软件安装则是一种逻辑层面的技术集成活动,其本质是将可执行程序、配置文件、数据库结构等数字化资产部署到目标硬件环境中,并确保其与现有系统兼容、安全稳定运行。

尽管软件安装可能需要现场操作(如服务器机房布线、网络调试、权限配置),但它并不改变建筑物的物理形态或功能结构。因此,严格意义上讲,软件安装不属于传统意义上的“工程施工”,而是属于“信息系统集成”或“IT实施服务”的范畴。

二、为何容易混淆?——项目交付的复合性与模糊边界

造成误解的主要原因在于当前许多大型项目采用EPC(设计-采购-施工)总承包模式,其中往往包含软硬件一体化交付。例如,在智慧园区建设项目中,承包商既要完成楼宇建设,又要部署智能安防、能耗管理、门禁控制系统等多个软件模块。此时,软件安装往往作为“配套工程”嵌入施工流程中,导致甲方误以为它是土建工程的一部分。

此外,部分施工单位缺乏专业IT团队,会将软件安装外包给第三方服务商,进一步加剧了责任不清的问题。一旦出现故障,业主常将问题归咎于总包单位,引发纠纷。这反映出行业在项目策划阶段未明确界定软件安装的责任主体与技术边界。

三、法律与合同视角:区分“工程”与“技术服务”的关键节点

根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及《政府采购法》相关规定,建筑工程类项目必须由具备相应资质的企业承揽。而软件安装若涉及信息系统集成,则应依据《计算机信息系统集成资质管理办法》进行管理。

在合同签订时,建议采取如下策略:

- 细化工作范围(Scope of Work):明确列出软件安装的具体内容,包括但不限于操作系统适配、数据库迁移、用户权限设置、接口联调测试等,避免笼统表述为“包含所有软硬件安装”。

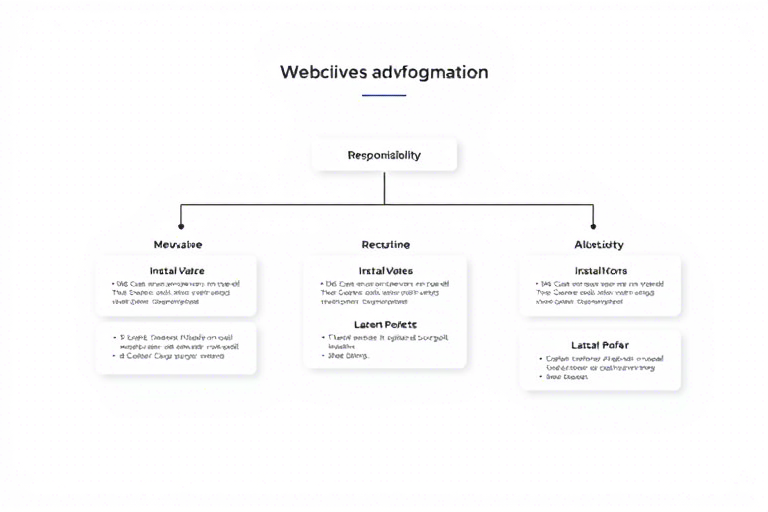

- 划分责任界面(Responsibility Matrix):规定哪一方负责提供服务器环境(如机房基础设施)、哪一方负责软件部署与调试,防止因职责交叉导致推诿扯皮。

- 设定验收标准(Acceptance Criteria):软件安装完成后需通过功能性测试、性能压力测试、安全合规检查等多维度验证,不能简单以“能否启动”作为验收依据。

四、实践案例分析:成功经验与失败教训

案例一:某地铁站智能化系统项目(成功)

该项目由市政公司总承包,但软件安装由专业IT集成商独立负责。合同中明确约定:“土建施工由总承包方承担;软件安装、调试及培训由乙方(IT服务商)独立完成,并对软件稳定性负全责。”最终项目顺利通过验收,软件运行平稳,未发生因安装不当引发的事故。

案例二:某工业园区智慧消防平台(失败)

由于合同未清晰划分责任,施工单位自行安排人员进行软件安装,结果因未正确配置防火墙规则导致系统被远程攻击,造成重大安全隐患。事后追溯发现,该单位无相关IT资质,也未接受过专业培训,暴露出项目管理中的严重漏洞。

五、未来趋势:软件即服务(SaaS)与工程深度融合的新挑战

随着云计算、边缘计算的发展,越来越多的软件以SaaS(Software as a Service)形式交付,无需本地安装即可使用。这种模式下,“安装”行为本身被淡化,取而代之的是账号开通、API对接、数据同步等新型服务内容。

这对传统的工程项目管理模式提出新要求:如何界定“云端部署”是否属于施工任务?是否应纳入工程预算?这些问题亟待行业标准和政策法规予以回应。建议相关部门加快制定《信息化工程分类指引》,推动软硬件服务标准化、透明化。

六、总结:软件安装≠工程施工,但两者需协同推进

综上所述,软件安装本质上不属于传统工程施工范畴,而是一项专业技术服务。但在实际项目中,它常常与工程建设紧密耦合,成为不可或缺的一环。正确的做法是在项目前期做好分工协作机制,通过合同约束、技术规范和过程管控,实现软硬协同、高效交付。

对于企业而言,应建立跨部门协作机制,让项目经理、IT工程师、施工负责人共同参与方案设计;对于政府监管机构,则应完善相关法规体系,明确不同类型项目的边界,促进产业健康发展。