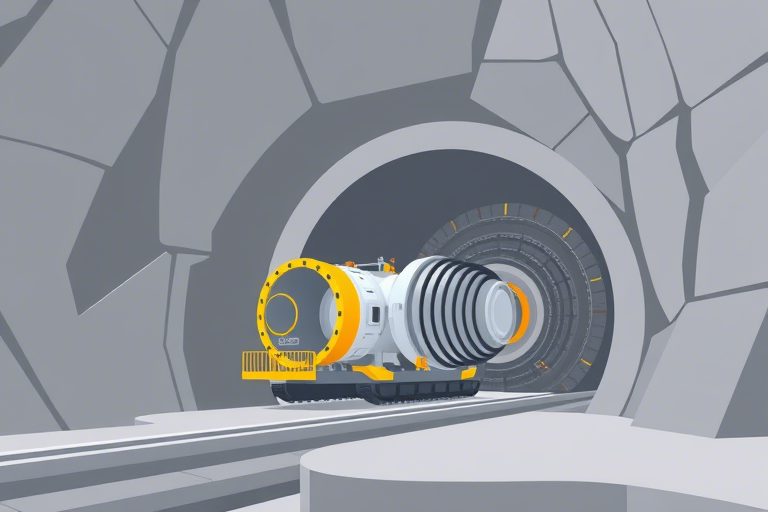

在现代城市基础设施建设中,盾构机作为地下隧道挖掘的核心设备,其施工过程的可视化与数据管理日益成为工程质量管理的关键环节。随着BIM(建筑信息模型)、GIS(地理信息系统)和数字孪生技术的发展,传统的纸质图纸和静态影像已难以满足复杂施工场景下的实时监控、风险预警与多方协同需求。因此,开发一套功能完备、操作便捷的盾构机施工视频制作软件,不仅是技术升级的必然趋势,更是提升项目效率与安全性的核心工具。

一、盾构机施工视频制作软件的核心功能设计

一个成熟的盾构机施工视频制作软件应具备以下五大核心模块:

- 多源数据融合能力:支持接入来自盾构机传感器(如推力、扭矩、姿态角)、摄像头(高清全景/红外热成像)、地质雷达、GPS定位系统等多类型数据源,实现施工状态的全息感知。

- 智能剪辑与时间轴同步:自动识别不同设备采集的数据时间戳,并将其映射到统一的时间轴上进行视频合成,确保画面与参数变化精准对应,便于后期分析。

- 三维建模与动态渲染:集成BIM模型或基于点云扫描生成的隧道实景模型,将盾构机运行轨迹、刀盘旋转状态、管片拼装过程等动态信息叠加显示于三维空间中,增强视觉理解力。

- AI辅助分析与标注:利用计算机视觉算法自动检测异常行为(如刀具磨损、渗水点、塌方风险),并通过AI语音识别自动生成施工日志和问题标签,显著降低人工审核成本。

- 云端协作与移动端适配:支持多人在线编辑、版本控制及权限管理,同时提供轻量化移动端应用,让现场工程师可随时查看、评论和上传施工片段。

二、关键技术实现路径

要打造高质量的盾构机施工视频制作软件,需攻克以下几个关键技术难点:

1. 数据标准化与接口开发

盾构机厂商众多,设备协议不一(如Modbus、CAN总线、OPC UA),必须建立统一的数据采集中间件,将原始数据清洗、格式转换后导入视频引擎。例如,采用MQTT协议实现实时流式传输,配合JSON Schema定义结构化元数据,确保各模块间无缝对接。

2. 视频帧级同步与精度校准

由于摄像头延迟、网络抖动等因素,不同设备的时间基准可能存在偏差。解决方案包括:引入PTP(精确时间协议)进行硬件级时钟同步;使用特征匹配算法(如SIFT、ORB)对关键帧进行图像对齐;并通过卡尔曼滤波修正漂移误差,保障视频内容与实际工况高度一致。

3. 高效渲染引擎的选择与优化

考虑到盾构施工现场环境复杂、数据量庞大,推荐使用Unity或Unreal Engine作为渲染底座,结合WebGL或OpenGL ES实现跨平台兼容。对于大规模点云数据,可采用LOD(细节层次)技术动态加载,避免卡顿现象。

4. AI模型训练与部署

针对常见施工缺陷(如管片错台、注浆不足),需收集大量历史案例构建训练集,训练YOLOv8或Segment Anything Model(SAM)类模型,实现自动化识别与分类。为提高响应速度,可在边缘计算节点部署轻量化推理引擎(如TensorRT或ONNX Runtime),减少云端依赖。

三、典型应用场景与价值体现

该软件已在多个重大地铁项目中成功落地应用,展现出显著效益:

- 质量管控闭环:某市轨道交通项目通过每日生成“施工视频报告”,自动标记潜在质量问题(如地层扰动超限),使整改周期缩短40%。

- 应急响应提速:在突发涌水事件中,系统快速回溯5分钟内所有视频片段,结合压力传感器数据定位泄漏点,帮助抢险队伍提前半小时到达现场。

- 知识沉淀与复用:施工单位将多年积累的优质施工片段整理为标准素材库,用于新员工培训与工艺改进参考,形成企业独有的数字资产。

- 公众沟通桥梁:向政府和市民开放部分非敏感施工视频直播通道,提升透明度,缓解因施工噪音、振动引发的社会矛盾。

四、未来发展方向:从工具到平台的跃迁

当前阶段的盾构机施工视频制作软件仍以单一功能为主,未来应朝着智能化、平台化方向演进:

- 集成数字孪生平台:将视频数据与物理世界深度融合,构建虚拟工地,实现预测性维护与仿真演练。

- 拓展至全过程管理:不仅服务于盾构施工,还可覆盖勘察、设计、监理、运营等全生命周期,打造一站式智慧建造解决方案。

- 探索区块链存证机制:确保施工视频不可篡改,为工程质量追溯提供法律效力支撑。

- 支持AR/VR沉浸式体验:让管理者戴上头显即可“走进”隧道内部,直观检查施工进度与安全状况。

综上所述,盾构机施工视频制作软件已不再是简单的记录工具,而是连接物理世界与数字世界的桥梁,是推动工程建设迈向数字化、智能化的重要基石。随着技术持续迭代与行业认知深化,这类软件将在更多领域释放巨大潜力,助力中国基建从“制造大国”迈向“智造强国”。