地热钻井施工模拟软件怎么做?如何实现高效精准的地下工程预测与优化?

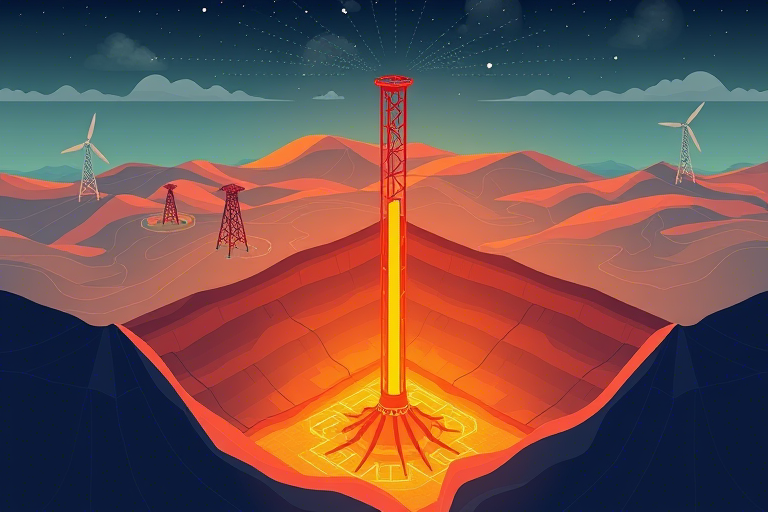

随着全球能源结构转型和碳中和目标的推进,地热能作为一种清洁、稳定、可持续的可再生能源,正受到越来越多国家和企业的重视。然而,地热钻井作为获取深层地热资源的关键环节,其施工过程复杂且风险高——地质条件多变、高温高压环境、设备磨损严重、施工周期长、成本高昂。传统经验式施工方式已难以满足现代地热项目对安全、效率和经济性的多重需求。

为什么需要地热钻井施工模拟软件?

在实际钻井作业中,工程师往往面临以下挑战:

- 地质不确定性大:地下岩层结构复杂,断层、裂缝、异常压力带等不可预知因素频繁出现,易导致卡钻、漏失、井喷等事故。

- 工艺参数优化难:钻压、转速、泥浆性能等参数组合不当会显著影响钻进效率甚至造成设备损坏。

- 成本控制压力大:单口地热井投资动辄数百万元,一旦失败损失巨大,必须通过前期仿真降低试错成本。

- 缺乏实时决策支持:现场数据反馈滞后,难以快速调整策略应对突发状况。

因此,开发一套功能完备、精度可靠的地热钻井施工模拟软件,已成为提升地热项目成功率的核心技术手段。它不仅能够帮助设计人员提前识别潜在风险,还能为现场操作提供动态指导,从而实现从“经验驱动”向“数据驱动”的转变。

地热钻井施工模拟软件的核心模块设计

构建一个专业的地热钻井施工模拟系统,需整合多学科知识并分层设计核心功能模块:

1. 地质建模与可视化模块

这是整个模拟的基础。该模块基于地震勘探、测井数据、岩心分析等信息,建立三维地质模型(如使用Petrel、GMsL或自研工具),准确刻画地层分布、构造特征、孔隙压力、地应力场等关键参数。同时集成GIS地图叠加功能,支持不同深度剖面的交互式查看,使用户直观理解地下空间结构。

2. 钻井力学仿真模块

该模块模拟钻柱在复杂工况下的受力行为,包括轴向力、扭矩、弯曲应力、振动特性等。利用有限元法(FEM)或边界元法(BEM)求解非线性方程组,预测卡钻、脱扣、疲劳断裂等风险点。特别针对高温高压环境下的材料强度退化问题,引入温度-应力耦合模型,提高仿真准确性。

3. 泥浆循环与防漏失控制模块

泥浆是钻井过程中最重要的介质之一,承担冷却、携屑、平衡地层压力等功能。该模块模拟泥浆在环空中的流动状态(层流/湍流)、压力损失、滤失量变化,并结合地层渗透率、破裂压力等数据,预测漏失风险区域,推荐合理的泥浆密度和添加剂配方,实现防漏控压一体化管理。

4. 施工进度与成本估算模块

基于历史钻井数据和当前地质条件,构建钻速预测模型(如使用机器学习算法如随机森林、XGBoost),自动计算各段钻进时间、工具更换频率、人力投入等,生成详细的施工计划表。同时关联设备租赁费、燃油消耗、人工工资等成本项,输出全生命周期费用预算,辅助项目经济评估。

5. 实时数据接入与智能预警模块

通过物联网(IoT)接口对接现场传感器(如MWD/LWD、随钻测温仪、泥浆流量计),将实测数据实时上传至云端服务器,进行比对分析。当某项指标偏离设定阈值时(如扭矩突增、泵压下降),系统自动触发报警,并推送优化建议(如调整钻压、切换钻头类型),形成闭环反馈机制。

关键技术实现路径

要打造一款高性能的地热钻井模拟软件,需攻克以下几个关键技术难点:

1. 多物理场耦合建模技术

地热钻井涉及热-力-流体-化学等多个物理场的相互作用。例如,高温会导致钻杆膨胀、泥浆黏度变化;高压则可能引发岩石破碎、井壁失稳。采用COMSOL Multiphysics或ANSYS Workbench等平台进行多场耦合仿真,是提升模型真实感的关键。

2. 人工智能驱动的参数优化算法

传统手动调参效率低且主观性强。可引入强化学习(RL)或遗传算法(GA),以最小化钻进时间、最大化安全性为目标函数,在海量场景中搜索最优参数组合。例如,训练神经网络预测不同钻压+转速组合下的钻速与故障概率,形成“数字孪生”式决策引擎。

3. 边缘计算与云边协同架构

为应对现场网络延迟问题,可在边缘端部署轻量化推理模型(如TensorRT优化的ONNX模型),实现本地快速响应;同时将原始数据上传至云端进行大规模训练和模型迭代,形成“边缘感知 + 云端智能”的双层架构,兼顾实时性与智能化水平。

4. 用户友好型界面设计

软件不仅要强大,更要易用。采用Vue.js或React框架开发现代化Web界面,支持拖拽式建模、参数可视化调节、动画播放等功能,降低非专业用户的使用门槛。此外,提供API接口供第三方系统(如ERP、MES)集成,扩展应用场景。

典型应用案例分析

以中国西藏羊八井地热田为例,当地地质条件极为复杂,存在强烈地震活动性和高温(>200°C)环境。某科研团队联合企业开发了定制版地热钻井模拟系统后,在某口深达2000米的定向井施工前进行了全流程模拟:

- 通过地质建模发现一处隐伏断层,原设计方案可能穿越该区域;

- 力学仿真显示若按原定钻压继续施工,钻具易发生扭转疲劳破坏;

- 泥浆模块建议采用高固相含量泥浆以增强封堵能力;

- 最终根据模拟结果调整轨迹并优化钻井参数,实际施工仅用18天完成,比预期缩短40%,且无任何重大事故。

这一案例充分证明,地热钻井施工模拟软件不仅能规避风险,还能显著提升效率和经济效益。

未来发展趋势与挑战

尽管地热钻井模拟软件已取得初步成果,但仍面临诸多挑战:

- 数据壁垒问题:行业数据分散、标准不统一,限制了模型训练质量。

- 模型泛化能力弱:多数模型仅适用于特定区域或工况,跨地区迁移难度大。

- 软硬件协同不足:现有软件多为独立运行,未与智能钻机、无人值守平台深度融合。

未来发展方向包括:

- 构建国家级或区域级地热钻井数据库,推动标准化数据共享;

- 发展基于Transformer的大语言模型(LLM)用于钻井方案生成与解释;

- 探索AR/VR技术辅助现场培训与远程协作,打造沉浸式钻井指挥中心;

- 结合区块链技术确保数据真实性与溯源性,助力绿色金融认证。

总之,地热钻井施工模拟软件不仅是工程技术的进步,更是能源行业数字化转型的重要标志。随着AI、大数据、物联网等技术的持续演进,这类软件将在全球范围内加速普及,成为地热开发不可或缺的“数字大脑”。