水闸施工建模软件如何助力水利工程高效建设与管理?

在现代水利工程建设中,水闸作为控制水流、调节水量和保障防洪安全的关键设施,其设计与施工质量直接影响整个工程的成败。随着BIM(建筑信息模型)技术、三维可视化与数字化管理理念的普及,传统手工建模方式已难以满足复杂水闸项目对精度、效率和协同性的要求。因此,开发并应用专业的水闸施工建模软件已成为提升工程管理水平的核心手段之一。

一、为何需要专门的水闸施工建模软件?

传统的水闸设计多依赖二维CAD图纸,施工阶段则依靠人工经验进行现场调度与进度控制。这种方式存在诸多弊端:信息孤岛严重、数据更新滞后、施工模拟不足、风险预判能力弱等。尤其在大型枢纽工程或跨区域引调水项目中,水闸结构复杂、地质条件多变、施工工序交叉密集,仅靠人工难以实现精细化管控。

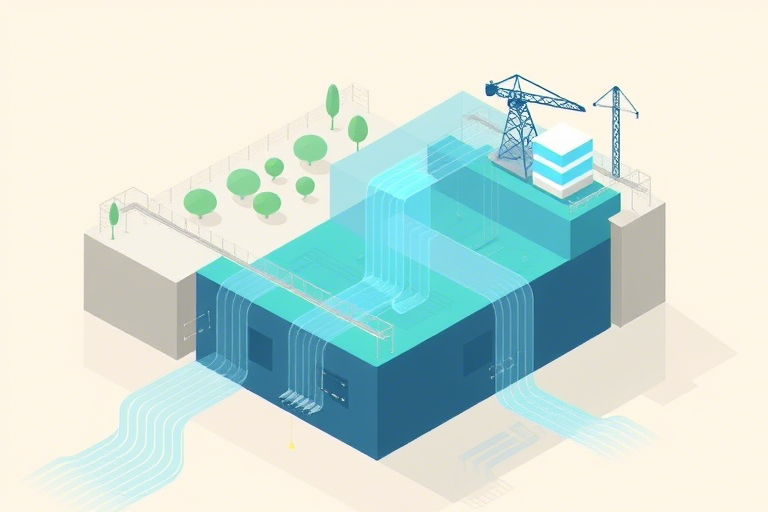

而水闸施工建模软件通过集成三维建模、参数化设计、进度仿真(4D)、成本控制(5D)及施工过程可视化等功能,能够构建从设计到施工全过程的数字孪生体。它不仅提高了图纸表达的准确性,更实现了施工计划的动态优化与实时监控,显著降低返工率和安全隐患。

二、水闸施工建模软件的核心功能模块

1. 精准三维建模与参数化设计

该模块基于GIS地理信息系统和水文地质数据,快速生成水闸主体结构(如闸门、底板、墩墙、启闭机房等)的高精度三维模型。支持导入AutoCAD、Revit、Civil 3D等格式文件,并可通过参数驱动自动调整构件尺寸与位置,适应不同水位工况下的结构响应分析。

2. 施工进度模拟(4D BIM)

将时间维度融入三维模型,形成“空间+时间”的四维仿真环境。工程师可设定各分项工程的开始与结束时间,软件自动计算资源冲突点、关键路径与潜在延误风险。例如,在某大型泵站水闸施工中,通过4D模拟发现混凝土浇筑与钢筋绑扎存在作业面重叠问题,提前调整顺序后节省工期约15天。

3. 资源优化与成本预测(5D BIM)

结合材料清单、劳动力配置与机械设备调度,软件可自动生成预算报表与成本趋势图。通过对不同施工方案的成本对比,辅助决策最优组合。例如,针对水闸底板大体积混凝土施工,系统推荐采用分层浇筑+温控措施,避免裂缝风险的同时节约材料费用约8%。

4. 安全风险预警与虚拟演练

利用AI算法识别施工现场潜在危险源(如深基坑坍塌、高空坠落、机械碰撞),并在虚拟环境中模拟应急响应流程。某省重点水闸项目使用此功能后,成功规避了因暴雨导致的基坑积水事故,极大提升了安全管理能力。

5. 协同平台与移动端集成

支持云端协作,多方参与方(业主、设计院、监理、施工单位)可在同一平台上查看模型、标注问题、上传资料。同时提供手机APP端,便于一线工人扫码获取施工交底信息,减少误操作。

三、典型应用场景与案例分享

案例一:长江某枢纽水闸工程

该项目涉及多个水闸单元,地形起伏大、地下管网错综复杂。采用专用水闸施工建模软件后:

- 实现了BIM模型与GIS实景融合,准确识别管线避让关系;

- 通过4D模拟优化了围堰拆除与主体结构同步施工节奏;

- 累计减少无效沟通次数60%,缩短竣工验收周期2个月。

案例二:南方某城市排涝水闸改造项目

由于工期紧、周边居民敏感度高,必须最小化扰动。软件帮助团队:

- 建立夜间施工模拟场景,合理安排噪音控制时段;

- 动态调整设备进场计划,避免高峰期交通拥堵;

- 借助VR技术向公众展示施工进展,获得社区理解与支持。

四、技术挑战与未来发展方向

尽管水闸施工建模软件优势明显,但在实际推广中仍面临一些挑战:

- 数据标准化缺失:不同单位使用的模型标准不统一,导致数据交换困难;

- 人才储备不足:既懂水利又熟悉BIM的复合型人才稀缺;

- 软硬件兼容性差:部分老旧设备无法流畅运行高负载模型;

- 缺乏行业规范:尚无统一的水闸BIM建模标准与验收流程。

未来发展趋势包括:

- AI驱动智能优化:引入机器学习算法自动推荐最佳施工顺序;

- 数字孪生深化应用:结合IoT传感器实现实时状态感知与远程运维;

- 云原生架构普及:提高跨地域协作效率,降低部署门槛;

- 绿色低碳导向:评估施工碳排放,推动可持续建造。

五、结语:从工具到战略资产

对于水利从业者而言,掌握并善用水闸施工建模软件不仅是技术升级,更是管理模式的革新。它不再是简单的绘图工具,而是集设计、施工、运维于一体的数字化中枢,是实现智慧水利、韧性工程的重要基石。随着政策推动(如住建部《“十四五”建筑业发展规划》明确鼓励BIM应用)和技术成熟,相信在未来几年内,专业化的水闸施工建模软件将成为每一个现代化水利工程项目的标配工具。