南山区设备工程管理系统如何助力智慧城市建设?

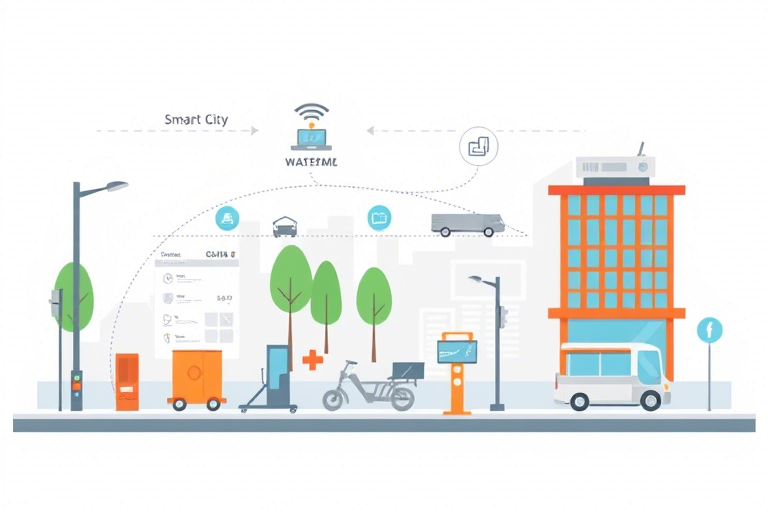

在数字化浪潮席卷全球的今天,智慧城市已成为城市治理现代化的重要方向。作为深圳乃至全国科技创新高地的南山区,其城市发展对精细化、智能化管理提出了更高要求。设备工程管理系统(Equipment Engineering Management System, EEMS)正是实现这一目标的关键技术工具之一。那么,南山区是如何构建并落地实施设备工程管理系统的?它又如何赋能城市基础设施运维、提升公共服务效率,并为未来智慧城市建设提供可复制的经验?本文将从系统架构设计、核心功能模块、实际应用案例、挑战与对策及未来趋势五个维度,深入剖析南山区设备工程管理系统建设的实践路径。

一、背景:南山区城市管理面临的现实挑战

南山区是深圳市经济最活跃、人口密度最高、建筑体量最大的行政区之一,拥有超过300万常住人口和数万家高新技术企业。区内既有高层写字楼、产业园区,也有大量老旧住宅区和市政设施。随着城市快速发展,传统人工巡检、纸质台账记录、分散式管理方式已难以满足现代城市运营需求,主要体现在:

- 设备数据孤岛严重:不同部门(如住建、水务、城管、交通)各自维护设备信息,缺乏统一标准,导致数据无法共享。

- 运维响应滞后:故障发现依赖人工上报或定期检查,平均修复周期长,影响居民生活和企业运营。

- 资源调配低效:维修人员调度不科学,备品备件库存不合理,造成人力浪费与成本上升。

- 决策支撑不足:缺乏实时运行状态分析与预测性维护能力,管理者难以制定科学规划。

因此,建设一套覆盖全生命周期、集成多源数据、具备智能分析能力的设备工程管理系统势在必行。

二、系统架构设计:以“云-边-端”协同为核心

南山区设备工程管理系统采用分层架构设计,融合物联网、大数据、云计算与人工智能技术,形成“感知层—网络层—平台层—应用层”的闭环体系:

- 感知层:部署各类传感器(温湿度、振动、电流、压力等)、RFID标签、摄像头及智能电表,实现对电梯、空调机组、水泵、消防设备、配电箱等关键设施的实时监测。

- 网络层:通过5G专网+NB-IoT混合组网,保障海量设备数据稳定上传;同时利用边缘计算节点(Edge Computing Node)进行本地预处理,降低云端负载。

- 平台层:基于国产化云平台(如华为云/阿里云)搭建统一的数据中台,整合设备台账、工单记录、维保历史、能耗数据等,建立标准化数据库。

- 应用层:开发Web端与移动端APP,面向管理人员、运维人员、市民用户三大角色提供差异化服务。

该架构不仅支持当前业务扩展,也为后续接入更多城市级IoT设备预留接口,符合“一张图、一个库、一套标准”的智慧城市顶层设计原则。

三、核心功能模块详解

1. 设备全生命周期管理

系统覆盖设备从采购入库、安装调试、日常使用到报废处置的全过程,每台设备生成唯一二维码身份证,扫码即可查看设备档案、维修记录、检测报告等信息。例如,在某产业园电梯维保中,系统自动提醒到期年检,并关联维保合同与服务商资质,杜绝超期服役风险。

2. 智能预警与故障诊断

结合AI算法(如LSTM时间序列预测、随机森林分类模型),对设备运行参数进行异常识别。一旦发现温度突升、电流波动等早期征兆,系统立即推送告警至责任人手机,缩短响应时间至30分钟以内。某次自来水加压泵站因轴承异响被提前发现,避免了停水事故。

3. 工单闭环管理

从报修申请→派单调度→现场处理→验收归档形成完整流程,支持电子签名、GPS定位打卡、耗时统计等功能。后台可生成可视化报表,辅助考核绩效。据统计,工单平均处理时效由原来的48小时压缩至12小时内。

4. 能耗优化与碳排管控

集成能耗监测模块,按楼层、区域、设备类型统计用电用水情况,识别高耗能单元。某政府大楼通过系统建议调整中央空调启停策略,月均节能率达15%,每年减少碳排放约200吨。

5. 移动办公与公众参与

开通微信小程序入口,市民可通过拍照上传问题照片(如路灯损坏、井盖缺失),系统自动匹配最近网格员并通知处理进度。此举极大提升了群众满意度,投诉类工单下降40%。

四、典型应用场景:从园区到社区的落地实践

场景一:南山科技园智慧园区设备管理

依托该系统,科技园内近500台电梯、200套空调主机、1000余个配电柜实现数字化监管。运维团队通过大屏集中监控设备健康度,设定阈值触发预警,全年无重大安全事故。此外,系统还打通了物业费缴纳、报修、满意度评价等环节,形成“物业服务+设备管理”一体化生态。

场景二:老旧小区加装电梯改造项目

针对南山区部分老楼加装电梯难题,系统提供从立项审批、施工进度跟踪到后期维保的全流程数字化管理。施工单位上传每日施工日志、材料合格证,监管部门在线审核;建成后纳入统一平台运维,确保安全长效运行。目前已完成试点小区36个,惠及居民超800户。

场景三:市政道路照明设施智能运维

全区约5万盏路灯接入系统,实现远程开关灯控制、故障自动报警、光感调节等功能。相比传统人工巡查,节省人力成本60%,亮灯率提升至99.8%。夜间交通事故率同比下降22%。

五、挑战与应对策略

挑战一:老旧设备兼容性差

许多存量设备无联网接口,难以直接接入系统。解决办法是引入轻量化边缘网关,通过串口转Wi-Fi或Modbus协议转换,低成本实现数据采集。

挑战二:数据安全与隐私保护

涉及公共设施数据和个人身份信息,需严格遵守《网络安全法》《个人信息保护法》。南山区采取分级权限控制、加密传输、脱敏处理等措施,确保数据不出本地政务云。

挑战三:跨部门协同难

设备归属权复杂(如地下管网属水务局,路灯属城管局)。解决方案是成立区级数字治理专班,推动部门间数据互通、职责明确、责任共担。

六、未来发展趋势:迈向“城市生命体征”监测

南山区设备工程管理系统正朝着更深层次演进:

- 与城市大脑深度融合:未来将接入城市大脑中枢,实现设备状态与交通流量、空气质量、人流密度等数据联动分析,提升整体韧性。

- 推广至全区街道:计划2026年前实现所有街道办全覆盖,打造“一街道一中心”的基层治理新模式。

- 探索AI驱动的自主运维:引入数字孪生技术,构建虚拟设备模型,模拟故障场景并自动生成最优维修方案。

可以预见,南山区设备工程管理系统不仅是技术工具,更是城市治理现代化的基础设施。它正在重塑城市管理的方式,让每一台设备都成为城市的“神经末梢”,让每一次响应都更加精准高效。