如何高效完成管理系统工程课后习题?掌握这5步就能轻松应对!

在学习管理系统工程这门课程时,课后习题不仅是巩固理论知识的关键环节,更是提升分析与解决问题能力的重要途径。许多学生在面对复杂题目时感到迷茫,不知从何下手,甚至陷入“做了也白做”的困境。那么,到底该如何高效地完成这些习题呢?本文将为你系统梳理一套科学、实用的方法论,帮助你从被动应付到主动掌握,真正把课后习题转化为个人能力的跳板。

第一步:理解教材核心概念,打好理论基础

很多同学一拿到习题就急着动手计算或画图,忽略了对课本内容的理解。其实,这是最常见也是最容易犯的错误。管理系统工程涉及大量抽象概念,如系统结构、目标函数、约束条件、优化模型、决策树、排队论等。若未深刻理解这些术语背后的逻辑关系,解题过程极易变成机械套用公式,一旦遇到变式题就会束手无策。

建议你在做题前花10-15分钟快速回顾章节重点:例如,如果你正在练习“线性规划问题”,就要明确什么是目标函数、可行域、最优解;如果是“网络计划技术(如CPM/PERT)”,则需清楚关键路径、浮动时间、资源分配原则。可以尝试用自己的话复述一遍核心知识点,或者用思维导图整理出来。这样不仅能加深记忆,还能让你在解题时快速定位适用方法。

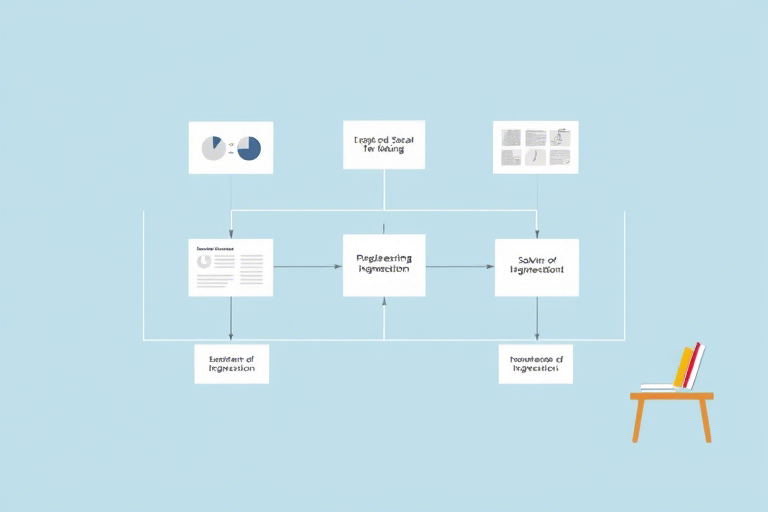

第二步:分类整理习题类型,建立解题模板

管理系统工程的习题通常分为几大类:建模类(如构建数学模型)、计算类(如求解最优解)、分析类(如评估方案优劣)、设计类(如制定调度策略)。每种类型都有其固定的解题思路和常用工具。

比如:

- 建模类题目:强调从实际问题中提炼变量、目标和约束条件。你需要训练自己识别关键词——比如“最小成本”对应目标函数,“资源限制”对应约束条件。

- 计算类题目:常使用Excel、MATLAB、Lingo等软件辅助求解。熟练掌握一种工具是必须的,否则手动计算易错且耗时。

- 分析类题目:需要结合系统思想进行多角度比较,例如对比不同备选方案的风险与收益,这时要善于运用决策矩阵、敏感性分析等方法。

你可以建立一个“习题分类笔记”,把每道典型例题归类,并标注对应的解法步骤。久而久之,你会形成自己的“解题宝典”,面对新题也能迅速判断属于哪一类,从而选择合适的策略。

第三步:主动寻求反馈,避免重复犯错

很多学生做完习题后只看答案对错,不深究原因。这种做法效率极低。正确的做法是:

- 先独立完成所有题目;

- 对照参考答案逐题核对,标记出错误项;

- 针对错题写下详细反思:是概念不清?计算失误?还是思路偏差?

- 请教老师或同学,确认正确解法;

- 整理成“错题本”,定期复习。

特别提醒:不要怕问问题!管理系统的很多问题是开放性的,没有标准唯一答案。敢于讨论、勇于质疑,才能激发深层次思考。有些同学不好意思问,结果同样的错误反复出现,浪费了宝贵的学习时间。

第四步:联系实际项目,强化应用意识

管理系统工程不是纸上谈兵,它的价值在于解决现实问题。因此,在做习题时不妨多问一句:“这个模型在生活中能用来做什么?”例如:

- 一个简单的库存控制模型可以应用于超市补货决策;

- 一个简单的排队模型可用于银行窗口数量优化;

- 一个风险评估模型可用于企业投资项目可行性分析。

通过这种方式,你能将枯燥的数字和公式与真实世界连接起来,不仅增强兴趣,还提升了迁移能力。当你能在生活中看到管理系统工程的身影,说明你已经真正掌握了它。

第五步:制定计划+定期复盘,实现长期进步

高效完成习题不是一次性的任务,而是持续积累的过程。建议你:

- 每周固定安排2-3次集中练习时间(如周二晚7点至9点);

- 每次练习控制在45-60分钟内,保持专注;

- 每月末进行一次全面复盘:哪些知识点掌握牢固?哪些类型仍需加强?是否形成了稳定的解题流程?

利用Excel表格记录你的学习进度,包括完成日期、正确率、难点总结等,可视化呈现会让你更清晰地看到成长轨迹。同时,这也为考试前的冲刺提供了可靠依据。

结语:让课后习题成为你的成长加速器

管理系统工程课后习题从来不是负担,而是你通往专业素养的阶梯。只要按照上述五步走——夯实基础、分类训练、及时反馈、联系实际、定期复盘,你会发现:原来最难的题目也能变得有章可循,原来最复杂的系统也能被拆解清晰。别再抱怨题目难,而是要相信:方法对了,一切都变得简单。